В ближайшее воскресенье, 6 ноября, одна из крупнейших теплоэлектростанций в Приморье – Артемовская ТЭЦ (Артем, Каширская, 23) – отметит свой 80-летний юбилей. В преддверии большой даты корреспонденты VL.ru увидели, чем сейчас живет станция и как в ее стенах рождаются электричество и тепло, согревающие весь Артемовский городской округ.

Сегодня Артемовская ТЭЦ потребляет полтора миллиона тонн угля в год, а зимой – 6 тысяч тонн в сутки. Она работает и с дальнепривозным (Сибирь), и с местным горючим ископаемым (Липовецкий угольный разрез). Появление этого крупного предприятия стимулировало создание в Приморском крае единой энергосистемы, и наконец именно эта станция стала первой в крае работать на отечественном оборудовании.

ТЭЦ сегодня

Электрическая мощность Артемовской ТЭЦ на данный момент составляет 400 МВт, что позволяет ей снабжать электроэнергией почти весь городской округ, включая промышленные предприятия и социальные объекты. Тепловая мощность – 297 Гкал в час, она идет по нескольким направлениям: поселок Заводской и тепличный комбинат «Дальневосточное», поселок Артемовский и сам город Артем.

Такие показатели обеспечиваются работой четырех турбоагрегатов, имеющих номера 5, 6, 7 и 8. Первые три в данный момент полноценно функционируют, а 8-й находится в резерве после ремонта. Помимо прочего, из восьми котлоагрегатов сейчас работают шесть, то есть станция загружена примерно на 70 процентов мощности. 5-9 ноября плановый ремонт завершится и на остальных котлах, и ресурсы ТЭЦ будут использоваться максимально, всем составом оборудования.

Чтобы пройти по гостевому маршруту на территории станции, сначала нужно прослушать инструктаж по технике безопасности. Его проводит специалист по охране труда Наталья Ищенко, добавляя – «... вредные факторы за кратковременное посещение (10 минут) ни на ком не сказываются. Это проверено во время аттестации рабочих мест». На всякий случай, но все-таки в обязательном порядке, здесь выдают каски, а значит, можно отправляться изучать цеха.

Съемочной группе VL.ru с экскурсией помог заместитель главного инженера по эксплуатации Сергей Сериков, первым делом направившийся на главный щит станции, где дежурный электромонтер осуществляет надзор за режимом работы основного оборудования. Этот специалист контролирует выполнение графика режима нагрузок и напряжения и дает команды всем тепловым щитам. Из электроцеха он взаимодействует со всеми другими основными подразделениями: цехами топливоподачи, котельным, турбинным, химическим, теплоавтоматики и измерений. А вообще оперативный персонал подчиняется начальнику смены станции, который и отвечает за весь процесс в целом.

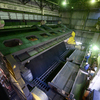

Следующей остановкой становится старая очередь, где раньше были турбины. Одна из них — Mitsubishi, досталась станции по контрибуции после окончания Второй мировой войны и была установлена в 1946 году. Демонтировали ее в 1980-х вместе с другим устаревшим оборудованием, поэтому нынешняя первая турбина обозначается номером 5. Сейчас в этом месте расположилась ремонтная площадка турбинного цеха, но со стены на работников все так же строго смотрит с полотна Сергей Киров.

Чуть дальше, в другой части здания, вовсю работают турбины 5 и 6. Рядом с ними жарко и очень шумно — множество вспомогательного оборудования и датчиков наглядно демонстрируют сложность работы. Выглядит массивно и впечатляюще, особенно с учетом того, какой длинный и сложный исторический путь уже прошла электростанция.

Совсем рядом, практически за поворотом — тепловые щиты управления, в каждом из которых работают машинист котла и машинист турбины. Все процессы тут автоматизированы, и рабочая обстановка намного комфортнее — нет прежнего шума и вибрации. «Чтобы включить лампочку — не надо прилагать особых усилий, но попадая сюда, люди начинают представлять себе всю сложность процесса выработки электроэнергии», — отмечает, наблюдая здесь за заинтересовавшимися журналистами, заместитель начальника котельного цеха по эксплуатации Ринат Аскаров.

Результат работы турбинного цеха можно увидеть с улицы. С узкого металлического моста открывается вид на ОРУ — открытое распредустройство: напряжение в десять с половиной киловольт на выдаче с генератора подается в трансформатор, и после отправляется по высоковольтным линиям потребителям. Отсюда же открывается вид и на химический цех, где вся исходная вода, которая идет в котлы и турбины, проходит очистку от различных примесей — ее источником является Кучелиновское водохранилище. Именно с него вода самотеком за счет перепада высот спускается на гидроузел на реке Артемовка до ТЭЦ. После нагрева эта вода также идет в теплофикационную сеть.

Работу котла вблизи можно рассмотреть в котельном цеху. Здесь угольная пыль с помощью восьми прямоточных щелевых и двух муфельных горелок подается в топку. В процессе сжигания пылевидного топлива вода превращается в острый пар (540 градусов, 100 кг давление), который идет в турбину. Последняя вращает генератор, а тот уже вырабатывает электроэнергию.

Самым дальним по расположению, но первым по технологии, является цех топливоподачи, куда по железнодорожным путям поступают вагоны с углем. Всем процессом выгрузки из специального помещения управляет машинист вагоноопрокидывателя. Отсюда топливо отправляется либо на резервный угольный склад, либо сразу на производство. Весь процесс выглядит очень масштабно.

Неподалеку от места выгрузки стоят дробилки, пройдя через которые уголь попадает в специальную мельницу — она похожа на вертящуюся цистерну со стальными шарами, которые мелят твердое топливо в пыль. Рядом, на улице, каждого окутывает невероятно легкое водное облако: циркулирующая по замкнутому контуру градирен вода сбрасывается внутри них с высоты и охлаждается, а ее испарение частично попадает в атмосферу, создавая эффект практически неощутимой мороси.

С этого места также видно размораживающую: зимой, когда уголь приходит сюда подмерзшим и не выгружается как положено, именно сюда загоняют вагоны — благодаря горячему пару секции с углем отогреваются, и только потом разгружаются, начиная собственный «прометейский» путь.

История

Строительство Артемовской ГРЭС, чуть позже получившей имя российского революционера Сергея Мироновича Кирова, было утверждено в 1930 году Советом народных комиссаров СССР — после череды войн и революций быстрый рост промышленного производства во Владивостоке и Артеме требовал создания мощной электростанции. По данным ахривариуса Артемовской ТЭЦ Натальи Юшиной, за год до этого проектировщики, рассмотрев все варианты, пришли к выводу, что наилучшей площадкой для ТЭЦ будет район озера Та-Пауза. В 1931-м строить начали силами приморцев, но уже в конце лета этого же года им в помощь стали прибывать бригады из Сибири, Башкирии, Смоленской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской и Курской областей. В апреле 1934 года сюда прибыл 38-й стройбат, бойцы которого участвовали в закладке первой очереди главного корпуса станции. Вот что писал о тех временах один из первостроителей Константин Краевский:

«... В 1931 году началось строительство Артемовской ГРЭС. 17 ноября этого же года я стал строителем ГРЭС. Мне в ту пору было 17 лет, как и многим моим товарищам по труду... Были трудные дни и ночи, первые костры на снегу на площадке строительства, первые палатки, первые бараки с нарами в два яруса. Да все было первое: фонарь ''летучая мышь'', кино от передвижки, радиоприемник... использовали ''ручную тачку'' вместо самосвалов, лопату, кайло и лом вместо экскаватора, а самая большая ''техническая машина'' — это конная повозка. Вместо вибраторов для трамбовки бетона — деревянные ступы и ноги строителей... Мы не имели тогда специального образования, у нас не было концертных залов, театров и школ, не было техники. Мы были плохо одеты, плохо питались, были плохие жилищные условия, не хватало газет и журналов. Почти всегда, чтобы сделать что-то значительное, нужно преодолеть распутицу и перенести тяжесть. Это есть в каждом деле. Но, если это твоя дорога, твой труд, то ты не замечаешь трудности, а ждешь только то, что должно быть конечным результатом труда...»

В 1935 году было завершено строительство главного корпуса станции на 5 котлов и 4 турбогенератора, цехов топливоподачи и химводоочистки. Вечером 7 ноября следующего года был произведен пробный пуск первой турбины, а в ночь с 18 на 19 декабря ГРЭС была пущена на полную производственную нагрузку в 25 МВт.

«Три часа ночи. Жители поселка мирно спят. Не спят только люди в главном корпусе электрического гиганта. В зале щита управления — работа на полный ход. То и дело раздаются телефонные звонки: главный инженер Меерович, его заместитель по эксплуатации Архангельский и другие руководители стройки отдают распоряжения по всему сложному организму электроцентрали... Много бессонных ночей провели здесь эти люди. В эту ночь они делают последние приготовления к пробному пуску первой турбины в 25 тысяч киловатт... Стрелки часов показывают 21 час 45 минут. Шеф — монтер Глазунов — подходит к пусковому штурвалу. Зрители с замиранием сердца, затаив дыхание, впиваются в него глазами. Наконец, медленно прокручивается штурвал. Слышится шум пара, устремившегося к лопаткам турбины. ''Пошла!'' — хором пронеслось по машинному залу радостное восклицание...» — пишет газета «Красное знамя» от 10 ноября 1936 года.

Электростанция ни разу не давала сбоев и за следующие годы, даже в Великую Отечественную войну обеспечивая людей светом и теплом. К слову, за самоотверженный труд и безаварийную работу коллективу станции 26 раз присуждалось переходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны, которое в итоге в 1946 году передали сюда на вечное хранение. Сегодня в музее предприятия вместе с ним хранится много ценностей. Здесь можно познакомиться с фотоисторией всех этапов развития Артемовской ТЭЦ, увидеть и даже подержать в руках те самые инструменты и инвентарь, которыми пользовались здесь первостроители в 1930-х, изучить награды, личные вещи и изображения ветеранов «энергетического сердца Приморья». Тут же находятся и археологические находки, обнаруженные в районе местной ГРЭС и одноименного поселка: ручные рубила, фрагменты сосудов, наконечники стрел и скребки для разделки шкур эпохи неолита и многое другое.

На данный момент на Артемовской ТЭЦ трудятся около шести сотен энергетиков. С 2005 года и по сей день директором предприятия является Евгений Авдеев, дедушка которого был одним из первостроителей станции (с 1932 года), а отец проработал здесь всю жизнь. За период его руководства ТЭЦ вышла на рекордные показатели по годовой выработке — свыше 2 миллиардов кВтч. По данным сотрудников, эти показатели удерживаются и по сей день.

«Артемовский городской округ постоянно развивается, и мы ощущаем, что он испытывает дефицит тепла, поэтому в этом году и приступили к техперевооружению имеющегося оборудования. Реконструкция рассчитана на два года и позволит увеличить тепловую мощность. Наша станция, как и все дальневосточные, закольцована в единую энергосистему — во избежание того, что в экстренных ситуациях потребители останутся без света или тепла. И мы не стремимся работать на газе, хотя он проще в эксплуатации — по сравнению с углем он дороже. Как у нас говорят: ''Мы можем, умеем и любим сжигать уголь''. Мы бережно храним историю своего предприятия и всегда готовы передавать знания молодым специалистам. Благодаря такому подходу Артемовская ТЭЦ на протяжении 80 лет успешно выполняет свою непростую работу», — поделился Евгений Авдеев.

Катерина Зайцева (текст), Сергей Орлов (фото)